유월에 들어서며 덕수궁 돌담 그늘 곳곳에선 초롱꽃이 한창이다. 특히 준명당 굴뚝인 연가(煙家) 주위에서는 여러 종류의 초롱꽃이 올망졸망 자태를 뽐내고 있다. 초롱꽃은 보통 6~8월에 피는 꽃이지만 덕수궁은 도심에 있어선지 다른 곳보다 한달 정도는 일찍 핀다.

초롱꽃은 우리나라 산과 들에 피어나는 여러해살이풀이다. 여름에 흰색 또는 엷은 홍자색에 자주색 작은 반점이 있는 꽃이 줄기 끝에 모여 피며 종모양이다.

우리나라에선 어두운 밤에 불을 밝히던 초롱을 닮아 초롱꽃이라 하며, 중국에서도 우리와 같은 의미로 등롱화(燈籠花), 자주색 반점이 있는 풍경(風磬)을 닮았다 해서 자반풍령초(紫斑風鈴草) 등으로 불린다. 일본에서는 반딧불을 담는 주머니라는 뜻의 호타루부쿠로(螢袋), 영어로는 bellflower 즉 종꽃이라 한다.

초롱은 등불이나 촛불이 바람에 꺼지지 않도록 외피를 씌운 옥외용 제등(提燈)이다. 한자어 촉롱(燭籠)이 음운 변화로 초롱이 되었다. 초롱에는 한지를 바른 지초롱(紙燭籠)과 명주로 감싼 사초롱(紗燭籠) 등이 있다.

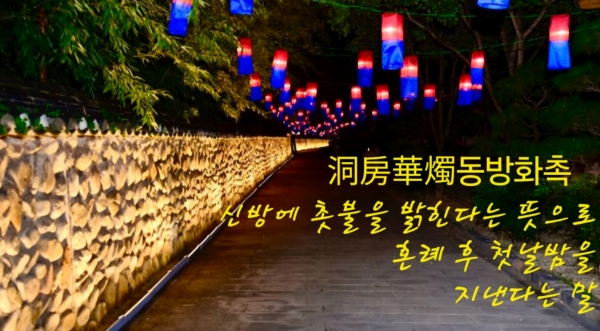

청사초롱(靑紗燭籠)은 사초롱의 일종으로 조선 후기에 왕세손이 사용했으며 일반에서는 혼례식에 사용했다. 청사초롱의 붉은색은 양(陽)을, 푸른색은 음(陰)을 상징한다. 우주만물이 음양의 조화로 이루어졌다고 믿었던 우리 조상들은 신랑•신부의 화합을 바라는 마음에서 청사초롱을 혼례에 사용했다. 첫날밤 화동들은 청사초롱을 들고 신랑과 신부를 신방인 동방(洞房)까지 안내한다.

이날만큼은 서민들이 감히 쓰지 못했던 모란 문양이 새겨진 붉은 화촉(華燭)을 쓸 수 있었다. 이는 조선 후기 혼례복으로 관복 착용과 모란도병풍을 허락한 것처럼 서민들도 평생 한번 혼례식에서만큼은 신분을 뛰어넘어 호사를 누릴 수 있도록 배려한 것이다. 여기에서 '신방에 붉은 촛불을 밝힌다'는 '동방화촉(洞房華燭)'이란 성어가 유래했으며 이는 결혼한다는 말이 됐다.

덕수궁엔 일반 초롱꽃 외에도 우리나라 고유종으로 울릉도에서 자생하는 섬초롱과 금강산에서 발견되어 붙여진 이름인 금강초롱, 그리고 금강초롱과 비슷한 검산초롱이 함께 피고 있다.

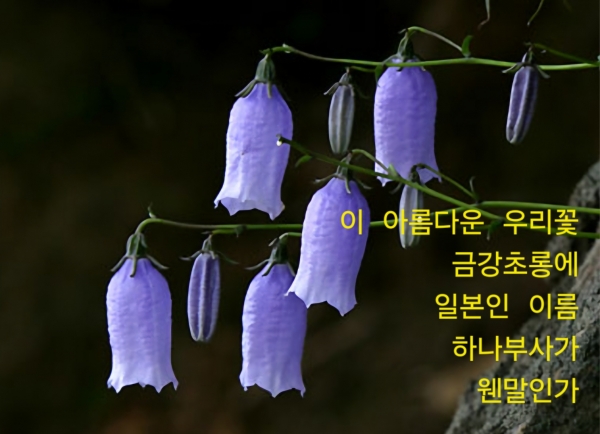

함초롬이 피어 있는 초롱꽃 특히 금강초롱을 볼 때마다 일제의 창씨개명(創氏改名)이 떠오른다. 창씨개명은 일제강점기인 1940년 2월11일부터 1945년 8월15일 광복 직전까지 우리의 민족혼을 말살하기 위해 일제가 조선인에게 일본식 성씨를 강제적으로 쓰도록 한 정책이다.

광복 후 우리는 잃어버렸던 이름을 되찾았지만, 금강초롱을 포함한 수많은 꽃나무는 아직도 제 이름을 찾지 못하고 일본식 이름을 쓰고 있다.

섬초롱은 우리나라 특산으로 해안지대 숲의 가장자리에 나며, 울릉도에서 처음 발견돼 섬초롱이란 이름이 붙었다. 흰꽃이 피는 흰섬초롱과 자주색 꽃이 피는 자주섬초롱이 있다. 섬초롱의 학명은 'Campanula takesimana Nakai'다. 일본의 식물학자 나카이 다케노신(中井猛之信,1882~1952)이 종소명을 독도의 일본 이름인 '다케시마(竹島)'로 명명했다.

금강초롱도 우리나라 특산으로 초롱꽃이나 섬초롱과 달리 고산에서 자란다. 꽃은 8~9월 비교적 늦게 피며 흰색이나 자주색 또는 보라색으로 줄기 위에 한두 송이씩 달린다.

금강초롱은 일본 식물학자인 우치야마 토미지로가 1902년 금강산에서 최초로 채집해 여러 이름으로 불렀다. 그러다 나카이가 1909년에 금강초롱의 꽂이 자주색이고 수술머리가 붙어있다는 특징 때문에 Symphyandra asiatica로 학계에 발표했다.

그 후 서양 초롱꽃인 Symphyandra속과는 달리 뿌리에서 나오는 잎이 없고, 잎이 줄기의 가운데 부분에만 모여 달리며, 꽃받침이 작고 뚜렷하다는 특징으로 새로운 속의 식물로 인정받게 됐고, 1911년 국제 학계에서 나카이가 명명한 Hanabusaya asiatica로 등록됐다.

속명 Hanabusaya는 나카이의 한국식물 연구에 도움을 준 초대 일본공사 하나부사 요시모토(花房義質, 1842~1917)를 기리기 위해 붙인 이름이고, 종소명 asiatica는 아시아에서 자란다는 뜻이다.

이에 불만을 품은 북한은 1976년 발행한 도감에서 'Keumkangsania asiatica'라고 바꿔 금강초롱이라 확실히 표기하고 있다. 그러나 학명을 바꾸려면 국제식물명명규약에 따라 적절한 절차를 밟아야 하는데, 당시 북한은 주체사상이라는 정치이념으로 억지로 붙인 이름이었다.

식물의 학명은 국제적 통일을 기하기 위해 공통학명조약이 있다. 1867년 파리에서 열린 제1회 국제식물학회(IBC; International Botanical C ongress)에서 심의된 국제식물명명규약(國際植物命名規約 ICBN)이 그것이다. 이는 2011년 호주 멜버른에서 열린 IBC에서 조류(藻類)와 균류 등 식물로 취급되는 모든 생물군까지 포함해 '국제조류균류식물명명규약(ICN)'으로 명칭 변경을 했다.

세계의 모든 식물명은 이 규약에 따르는 것이 원칙이며 새로운 종명은 라틴어로 표기해야만 한다. 라틴어는 현재 통용되지 않는 언어이기 때문에, 시간이 지나도 변형될 가능성이 적기 때문이다.

이 규약에 따르면 학명은 속명(屬名)+종소명(種小名)+명명자(命名者) 순으로 표기된다. 여기서 속명은 종의 상위개념으로 식물 분류명이고, 종소명은 그 식물의 모양•형태•채집지 등 속명의 특성을 설명하는 일종의 형용사이며, 명명자는 최초로 신종명을 지은 사람의 이름이다.

규약대로라면 금강초롱의 학명은 초롱꽃의 속명(Campanula)+종소명(koreana)+명명자(Nakai)의 순서로 'Campanula koreana Nakai'가 돼야 한다. 그러나 현재 금강초롱의 학명은 'Hanabusaya asiatica Nakai'다.

초롱꽃의 속명인 Campanula 대신에 일본 초대공사 이름인 Hanabusa를 쓰다 보니 종소명에 이미 사라진 대한제국이라는 koreana를 붙이기는 어려웠을 것이다. 그러나 최소한 조선(Chosenia)이라는 이름은 붙였어야 마땅했다. 이마저 아예 무시해서인지 '아시아 지역의 식물'이라는 asiatica라고 표기해 한국 특산이란 흔적은 온데간데없이 사라졌다.

학명은 라틴어로 표기돼있어 주로 전문가나 그 방면에 관심이 있는 사람들만 신경쓴다. 그러나 영문이름은 일반인들에게 영향력이 상당히 클 수밖에 없다.

지금 가장 현명한 방법은 무엇일까. 우선 학명이 아닌 국명의 정리와 영어 일반명에 japan이라는 수식어가 들어있는 식물 이름부터 바로잡는 노력이 필요하다. 이를 위해 무엇보다 시급한 것은 우리나라의 식물지다. 거의 모든 나라가 가지고 있는 '국가식물지'가 우리나라에는 아직도 없다. 급한 것부터, 가능한 것부터 바로잡아가는 범국가적 노력과 관심이 우리나라 식물계에도 있어야겠다.

이제나저제나 금강초롱꽃이 피기만을 기다리고 있는데 올해는 아직 그 예쁜 자태를 볼 수가 없었다. 혹시나해서 작년에 있었던 자리를 살펴보니 흔적도 없이 사라졌다. ‘환경을 이기지 못해 죽는 것보다 누군가 캐어가서 살아있는게 더 낫겠지’라는 생각으로 스스로를 위로해본다.

| 이형로는 동국대 철학과를 졸업했으며 대만대학 철학연구소와 교토대학 중국철학연구소에서 수학 후 대학 등에서 강의를 했다. 현재 덕수궁에서 근무하며 스스로를 '덕수궁 궁지기'라고 부른다. 저서로는 ‘궁지기가 들려주는 덕수궁 스토리’, ‘똥고집 궁지기가 들려주는 이야기’(2018년)에 이어 최근 ‘궁지기가 들려주는 꽃*나무의 별난이야기' 1~9권을 잇따라 펴냈으며 현재 10권을 준비중이다. 구산스님께 받은 '영봉(0峰)'과 미당 서정주 선생께 받은 '한골', 그리고 스스로 지은 '허우적(虛又寂)'이란 별명을 쓰고 있다. |