필자가 덕수궁에서 일하기 시작한 2012년 1월은 70~80년만의 혹한이었다. 보름 이상 영하 20도에 육박했지만 당시에는 추위를 피할 초소가 없었다. 이런 열악한 여건에서 계속 근무해야 하나 생각이 들면서도 이왕 들어왔으니 버텨보자며 하루하루를 보냈다.

워낙 추워 관람객보다 우리 궁지기가 더 많은 상황에서는 어떻게 추위를 이겨내며 시간을 보내느냐는 것이 관건이었다. 어떤 날은 중화전 월대의 박석(薄石) 갯수를 세다가 조정의 박석도, 그럼에도 퇴근 시간은 아직 멀어 깨진 박석까지 세어보기도 했다. 그러다 아예 전설을 만들어보는 것은 어떨까. 필자의 '덕수궁 전설 만들기'는 이때부터 시작되었다.

요즘도 많은 이들이 덕수궁하면 떠올리는 전설이 있다. 바로 '돌담길 전설'로 궁안에 들어와서도 돌담길이 어디냐고 묻는 관람객이 여전히 많다. 언제부턴가 누군가에 의해 만들어져 전해오는 덕수궁 돌담길 전설은 '돌담길을 처음 걷는 연인과는 헤어진다'는 내용이다.

어떤 이는 임금의 승은을 받지 못한 후궁들의 한이 서려 연인들이 이별하게 된다고 하는데, 이는 요즘 세상에 와닿는 내용이 아니다. 덕수궁 정문인 대한문을 지나 돌담길을 끼고 걷다 보면 왼쪽에 있는 서울시립미술관에는 예전에 대법원과 서울가정법원이 있었다. 이혼하기 위해 법원을 찾은 남녀가 덕수궁 돌담길을 걷게 되면서, '이곳을 함께 걸으면 헤어진다'는 전설이 생겼다는 설이 그럴 듯하다.

그후 '이 길을 걸으면 헤어지게 된다더라'는 저주아닌 저주가 연인들의 심리를 옥죄는 것은 아닐까. 시뻘겋게 달궈진 낙인을 찍어 가축의 소유자를 표시하듯이, 돌담길을 걷기전에 이미 자신의 마음에 '연인과 헤어짐'이란 낙인을 찍어 버린 것은 아닐까.

이런 현상을 심리학에서는 '스티그마 효과'(Stigma effect)라 하며, 1960년에 등장한 범죄학 이론인 '낙인이론'(烙印理論, Labeling theory)은 이를 응용한 것이다.

그러나 사람들은 그런 것에 주눅이 들지 않는다. "돌담길을 한 번 돌면 연인과 헤어지게 된다며? 그럼 두 번 이상 돌면 그런 일은 없겠구만." 이러한 심리현상을 '피그말리온 효과'(Pygmalion effect)라 하는데 낙인이론과는 상대적인 개념으로, 무엇인가에 대한 믿음이나 기대가 그대로 실현되는 현상을 말한다. 그리스 신화에 나오는 조각가 피그말리온의 이름에서 유래한 심리학 용어다.

하루는 화장실 청소를 담당하는 관리반 여사와 정관헌 옆에 있는 화장실(우리는 편의상 3호 화장실이라 한다) 앞에서 잡담 중에 다른 곳과 달리 이곳을 청소할 때는 마음이 편하다는 것이다. 그래서 볼일도 꼭 이 화장실에서 해결한다고 한다.

필자는 명당자리라 그럴 거라며, 바로 뒤에 있는 영국대사관이 원래 정릉(貞陵)이 있던 자리라고 그 유래를 설명해줬다.

살아있을 때 미리 만들어놓는 무덤을 수실(壽室)이라 하며, 왕의 경우 격을 높여 수릉(壽陵)이라 한다. 조선초기에는 왕이 미리 수릉의 터를 정하거나 수실을 만들어 두는 것이 관례였다.

왕릉의 조영은 예조의 당상관과 풍수학제조가 관상감의 지관과 조선 최고의 풍수들을 동원해 명당을 찾는 일로 시작된다. 보통 한양 주변 100리 안팎의 여러 곳을 물색해 천거된 후보지는 조정의 논의를 거쳐 왕이 결정하였다.

이성계는 생전에 수릉지를 정하려고 손수 과천과 서울 안암동으로 행차해 물색하기도 하였다. 그는 계비 신덕왕후 강씨가 세상을 뜨자마자 백의로 갈아입고 안암동으로 나가 친히 정한 능지를 파다가 물이 솟자 포기하였다.

왕비가 죽은 지 열흘째 되는 날 사랑했던 강비의 무덤을 늘 곁에 두고 싶어 법도에 어긋난다는 신료들의 반대를 무릅쓰고 경복궁 망루에서 바라다 보이는 정동(현 영국대사관 자리)에 묘를 썼다. 도성 안에 능을 쓴다는 것은 전무후무한 일이었으며, 동쪽에는 그녀를 위해 원찰(願刹)인 흥천사까지 지어주었다.

이 능이 바로 정릉으로 풍수학적으로 '좌청룡 우백호'니 '장풍득수'(藏風得水, 바람을 피하고 물을 쉽게 구할 수 있는 곳)니 하는 명당자리는 아니지만, 앞쪽에 숭례문이 보이는 양지바르고 탁 트인 곳임에는 틀림없다.

이방원은 태조를 움직여 자신의 소생인 방석을 조선의 첫 세자로 책봉한 신덕왕후에 깊은 반감을 가지고 있었다. 왕이 된 얼마 후 원래의 정릉을 도성 안에는 능묘를 쓸 수 없다는 핑계로 능을 묘로 격하시켜 경기도 양주(현 성북구 정릉동)로 옮기게 했다.

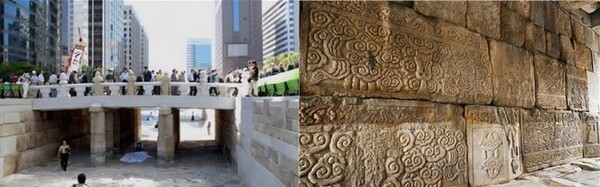

그러다 흙으로 만든 광통교가 홍수로 소실되자, 대대적인 청계천 정비작업을 하면서 정동의 무덤 자리에 남아있던 석물을 활용해 광통교를 만들게 하였다. 그리고 흥천사마저 뜯어 명나라 사신들의 객사인 태평관을 짓는데 사용하였다. 현재 청계천 광통교 자리에 있는 석축은 600여년 전에 있었던 태종과 신덕왕후의 악연을 고스란히 보여주고 있다.

덕수궁 3호 화장실 자리가 원래 정릉이었다는 조금은 장황한 설명을 들은 여사는 "어쩐지, 그래서 그렇구나!"라며 손뼉까지 치면서 필자의 말에 호응하였다.

며칠전 정관헌에 근무하고 있을 때였다. 친구들인 듯한 50대로 보이는 부인 3명이 지나가다 변비 때문에 고생한다는 얘기를 들었다. 요즘 TV에 ‘아침에도 땡! 점심에도 땡! 오늘도 변비다’라는 광고 멘트로 많이 뜨는 약을 먹었는데도 신통치 않다는 것이다.

이런 말을 듣고 가만히 있을 필자가 아니다. 정릉의 유래를 설명해주고, 이 화장실에선 아무리 심한 변비라도 금방 해결된다고 하자, 그 중 두 사람이 그렇지 않아도 화장실에 가야한다며 들어갔다. 10여분이나 지났을까 초소에서 쉬고 있는 필자를 찾아와 과연 효과 만점이라며 몇번이나 고맙다고 하였다. 변비가 심할 때 또 와야겠다며 가더니, 잠시 후에 아이스아메리카노 대형컵을 주고 갔다.

덕분에 시원한 커피를 마시며 한편으론 우습기도하고 한편으론 신기하다는 생각이 들었다. 정말 화장실 터가 좋아서인가, 아니면 필자의 썰이 '플라시보 효과'가 있었단 말인가. 아무튼 효과가 있었음에는 틀림없으렸다.

이럴 때 우리는 '신통(神通)하다' 또는 '신통방통하다'라는 말을 쓴다. '신통'이란 말은 불교 용어로 선정을 통한 수행으로 얻어지는 자유자재한 초인적인 능력을 뜻하는 말이다. 그런 말이 일반화되면서 점(占)이나 약효 같은 게 '영험하고 묘하다'는 뜻으로 쓰이고 있다. 이 뜻이 더욱 넓혀져, 특히 어린아이가 뜻하지 않게 기특한 일을 해도 신통하다고 한다.

신통이란 말로도 그 뜻은 충분히 전달되는데 '방통'이란 말을 굳이 왜 붙였을까. 우선 '신통'을 강조하기 위해 '방통'이란 말을 덧붙인 준첩어(準疊語)라는 건 알겠다. 예를 들면, 이판사판•허둥지둥•갈팡지팡•미주알고주알•세월아네월아 등과 같은 말이 그것이다.

그렇다면 방통의 뜻은 무엇인가. 어느 호사가는 삼국지의 '와룡봉추'(臥龍鳳雛)의 봉추인 '방통(龐通)'을 갖다 붙이기도하고, 어떤이는 불교의 신통에 대비해 도교의 방술(方術)에서 유래한 '방통(方通)'이라고 하며, 또 어떤이는 '자세하고 분명하게 앎'이란 뜻의 '방통(旁通)'이라는 사람도 있다.

모두 그럴듯하지만 준첩어가 그렇듯 뒤에 중첩되는 말이 반드시 의미가 있을 필요는 없다. 필자에게 굳이 고르라면 旁通으로 하겠지만, 국립국어원에서도 그 어원을 알 수 없다는 수수께끼 같은 말이라 한다. 요즘 MZ세대는 신통방통 대신 '신기방기'라는 말을 주로 쓰고 있다.

그 관리반 여사님은 퇴직하고 없지만 전설은 아직 살아있다. 이렇게 우리의 모든 이야기는 세월과 함께 절여지면 전설이 될 수가 있다. 거기에 맛갈난 양념이 더해지면 금상첨화다. 평범한 삶을 소재로 만들어진 전설이라도 아름답게 듣는 사람에게는 정다운 추억도 될 것이다.

그러나 한편으론, 우리 덕수궁의 '변비치유 화장실 전설'이 세간에 소문나고, 더 나아가 세계10대 불가사의가 되어 변비 치료하러 세계 각국에서 인파가 몰려오지나 않을까. 그러면 지금의 규모로 감당할 수 있을까. 그렇지 않아도 관람객이 부쩍 늘어 이 폭염에 고생하고 있는 동료들의 원망이나 사지 않을까 ‘쓸데없는’ 걱정이 앞서기도 한다.

| 이형로는

동국대 철학과를 졸업했으며 대만대학 철학연구소와 교토대학 중국철학연구소에서 수학 후 대학 등에서 강의를 했다. 현재 덕수궁에서 근무하며 스스로를 '덕수궁 궁지기'라고 부른다. 저서로는 ‘궁지기가 들려주는 덕수궁 스토리’, ‘똥고집 궁지기가 들려주는 이야기’(2018년)에 이어 최근 ‘궁지기가 들려주는 꽃*나무의 별난이야기' 1~9권을 잇따라 펴냈으며 현재 10권을 준비중이다. 구산스님께 받은 '영봉(0峰)'과 미당 서정주 선생께 받은 '한골', 그리고 스스로 지은 '허우적(虛又寂)'이란 별명을 쓰고 있다. |