지난 4월 덕수궁 덕홍전에서는 광복 80주년을 맞아 외국계 커피 프랜차이즈 회사가 2015년부터 문화유산국민신탁에 기증한 독립유공자의 친필 휘호(영인본) 11점을 공개하는 특별전이 있었다.

특별전은 '유묵(遺墨), 별이 되어 빛나다. 두 번째 빛'을 주제로 백범 김구, 도산 안창호, 만해 한용운, 해공 신익희, 위창 오세창 등 독립운동 거목들의 친필 붓글씨를 통해 광복의 의미를 되새기며 국가유산 보호에 대한 관심과 인식을 높이고자 기획됐다.

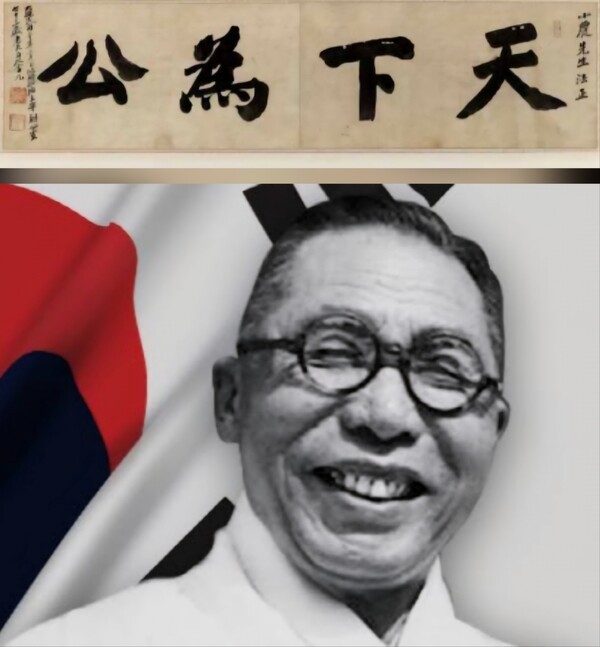

그 가운데 필자의 눈길을 끈 작품은 위창 오세창(葦滄 吳世昌,1864~1953)의 전서체 족자 2폭과 '이신양성(怡神養性)'이란 글씨, 그리고 백범 김구(白凡 金九,1876~1949)의 '존심양성(存心養性)'과 '천하위공(天下爲公)'이란 해서체 글씨다.

위창은 언론인, 독립운동가로 천하가 알아주는 서화가 겸 서예가다. 족자 중 한 폭은 중국 원나라 학자인 오래(吳萊, 1297~1340)가 자신의 매화 그림에 화제(畵題)로 쓴 시다. 이를 위창은 대한독립의 싹은 보이지만 좀더 기다려야한다는 애닯은 마음을 담아 전서로 썼다.

北風吹倒人(북풍취도인, 북풍이 사람에게 매섭게 몰아치니)

古木化爲鐵(고목화위철, 고목은 쇠처럼 변해 버렸네)

一花天下春(일화천하춘, 매화 한 송이 피니 세상은 봄인데)

萬里江南雪(만리강남설, 저 멀리 강남엔 아직 눈이 내리네)

‘이신양성(怡神養性)’은 명나라 문인 귀유광(歸有光,1507~1571)의 '상왕중승서(上王中丞書)'에 나오는 말로 '마음을 수양하고 바른 성품을 기른다'는 뜻이다. '頤神養性(이신양성)'이라고도 한다.

백범의 ‘존심양성(存心養性)’은 맹자 진심장구(盡心章句) 상편의 '存其心養其性 所以事天矣'(존기심양기성 소이사천의, 마음을 보존해 본성을 기르는 것은 하늘을 섬기는 것이다)라는 구절에서 유래한 성어로, '좋은 마음을 그대로 간직해 하늘이 주신 본성을 키워 나간다'는 뜻이다.

'天下爲公(천하위공)'은 예기 예운(禮記 禮運)편의 '大道之行也 天下爲公(대도지행야 천하위공)'이라는 구절에 있는 말이다. 직역하면 '큰 도가 행해지면 천하는 공동의 것, 모두의 것이 된다'라는 뜻으로, 달리 말하면 '천하는 한 사람(왕)의 것이 아니다'라고 할 수 있다.

우리나라 현대인물 중 가장 존경받는 인물을 꼽으라면 백범 김구일 것이다. 그의 헌신적인 독립운동과 일관된 지조 등의 이유 때문이기도 하지만, 그의 순수함•선함•인자함•뚝심•배려심을 지닌 매력이 더욱 우리들의 정서에 와닿기 때문일 것이다. 백범은 한국인이 좋아하는 품성을 모두 갖춘 인물이다.

이런 품성이 그의 글씨에 그대로 스며있다. 전반적으로 그의 글씨는 힘이 넘치고 웅장한 느낌을 준다. 필선이 야위거나 메마르지 않고, 살지고 부드러워 인자하고 후덕한 인물임을 알 수 있다. 또한 필치가 자유분방한 듯 하나 곧은 그의 성품이 그대로 배어있다.

얼핏 꾸밈이 없어 밋밋한 듯하지만 이는 소박하고 순수한 그의 성품이 그대로 드러나서이다. 백범은 1938년 5월 조선혁명당 이운환의 저격에 가슴을 맞고 구사일생으로 살아났지만, 그 후유증으로 수전증이 있어서 글씨에 떨림이 있다. 동료들은 '떨림체'라 했지만, 백범 자신은 농담삼아 '총알체'라 했다. 어쨌든 우리는 그의 글씨 앞에서는 경건해질 수밖에 없다.

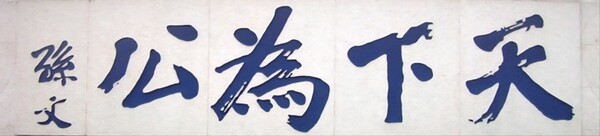

사실 천하위공이란 휘호는 쑨원(孫文, 1866~1925)이 즐겨 썼던 문구다. 중국의 현대사는 쑨원에 의해 시작되었다해도 과언이 아니다. 그가 신해혁명(辛亥革命)을 일으키기 5년 전인 1906년에 제창한 민족•민권•민생의 '삼민주의(三民主義)'는 현대 중국 두 정부의 국가이념이다.

백범이 쑨원의 사상을 흠모하여 천하위공이란 글씨를 썼지만, 신규식이나 조소앙 등과는 달리 직접 면담한 기록은 없다. 백범은 장제스(蔣介石, 1887~1975)나 샤오정(蘇錚)과 같은 국민당 인사들을 통해 손문의 삼민주의를 알게 된다.

특히 샤오정은 독일에서 토지정책을 연구하고 돌아와 국민당의 토지정책 책임자였다. 그는 백범을 체포하기 위해 혈안이 된 일제 군경으로부터 백범을 보호하는 책임도 맡고 있었다. 그때 그는 백범과 많은 대화를 나누고 서신을 교환한다.

이 과정에서 한국 독립운동 진영이 좌우의 대립으로 극심한 분열상태라는 것을 알게된 샤오정과 장제스는 백범에게 사상적 통일과 광복후 단결 유지를 위해서 쑨원의 삼민주의와 같은 강령 마련을 권고하고, 백범은 이를 기꺼이 받아들이게 된다.

1932년 4월 백범이 조직한 한인애국단 소속의 윤봉길 의사는 홍커우공원에서 수류탄을 투척, 일본군 대장 등을 처단한다. 이 소식을 들은 장제스는 "중국의 100만 대군도 못한 일을 조선 청년이 해냈다"며 임시정부를 적극 도와주게 된다. 이무렵 백범은 난징에서 자신의 사령부를 샤오정의 배려로 국민당의 토지정책기관인 중국지정학원(中國地政學院)에 둔 적도 있다.

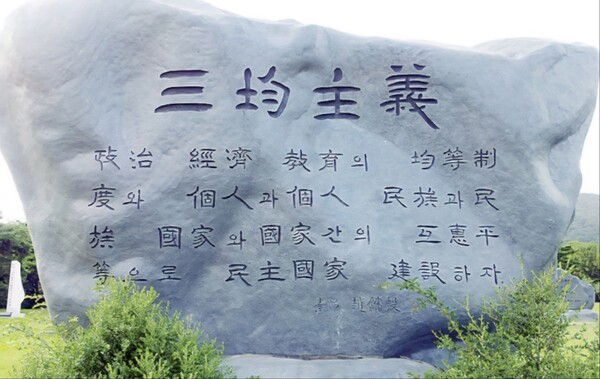

백범은 이때 샤오정을 통해 쑨원의 평균지권과 토지개혁 사상을 자세히 접하게 된다. 이런 영향으로 조소앙(趙素昻, 본명 용은 鏞殷, 1887~1958)이 제창한 정치•경제•교육의 균등을 추구하는 '삼균주의(三均主義)'는 대한민국 임시정부의 건국 강령에 반영돼 독립운동의 목표와 미래 국가건설의 이념으로 제시됐다.

쑨원은 좌우를 넘어 전 중국인의 존경을 받은 혁명가였으나, 대권을 잡기는 커녕 일본 등 해외를 떠돌며 열강에 짓밟히는 조국을 위해 노력했지만, 1925년 베이징에서 간암으로 명성에 걸맞지 않은 최후를 맞았다.

쑨원이 주창한 민족•민권•민생을 뼈대로 하는 삼민주의는 중국의 국민당과 공산당의 정치 이념이 되었다. 그러나 좌우익의 대립으로 각자의 입장에 따라 다르게 해석한다.

예를 들면, 쑨원은 '민생'의 함의에 '소유의 자유가 인정된다'고 제시했다면, 국민당은 '개인 소유의 자유가 인정된다'고 했다. 그러나 공산당은 '무산계급이 독재하는 모든 재산을 공동 소유한다'고 해석했다. 좌우익의 대립과 각각의 입장에 따른 해석이다. 쑨원이 애초에 꿈꾸었던 삼민주의는 이런게 아닐텐데 말이다.

그렇다면 우리의 경우는 어떤가. 김구는 '백범일지'에서 "오늘날 소위 좌우익이란 것도 결국 영원한 혈통의 바다에 일어나는 일시적인 풍파에 불과하다는 것을 잊어서는 아니된다"며 좌우익의 대립에 특히 주목하였다.

또한 '사상의 자유를 확보하는 정치양식의 건립'을 우리가 세계라는 무대에 주연배우로 등장하기 위해 반드시 할 일로 제시했다. 조국의 미래를 위해 북한까지 오가며 조국의 앞날을 노심초사하던 그는 1949년 6월 경교장에서 안두희에게 총탄 4발을 맞고 쓰러졌다.

쑨원은 외세의 침략과 봉건체제의 종식을 위해 삼민주의를 주창했으나, 중국과 타이완은 정부의 형태에 따라 달리 해석하고 있다. 백범은 좌우대립의 종식과 사상의 자유를 꿈꿨지만, 우리 후대 정치꾼들은 자신들의 입맛에 맞게 달리 해석하고 있다.

2025년 현재 대한민국에서는 여전히 케케묵은 '좌우익의 대립'이란 고물단지를 끌어안고, 자신과 반대되는 사상에 대해서는 증오와 투쟁으로 일관하고 있다. 이런 정치꾼들의 작태를 보면 한심하기 그지없다.

| 이형로는

동국대 철학과를 졸업했으며 대만대학 철학연구소와 교토대학 중국철학연구소에서 수학 후 대학 등에서 강의를 했다. 현재 덕수궁에서 근무하며 스스로를 '덕수궁 궁지기'라고 부른다. 저서로는 ‘궁지기가 들려주는 덕수궁 스토리’, ‘똥고집 궁지기가 들려주는 이야기’(2018년)에 이어 최근 ‘궁지기가 들려주는 꽃*나무의 별난이야기' 1~9권을 잇따라 펴냈으며 현재 10권을 준비중이다. 구산스님께 받은 '영봉(0峰)'과 미당 서정주 선생께 받은 '한골', 그리고 스스로 지은 '허우적(虛又寂)'이란 별명을 쓰고 있다. |