지난봄 어느날 큰형수님이 쑥개떡을 맛있게 했으니 시간내서 먹으러 오라 하셨다. 쑥개떡이란 말만 들었는데도 벌써 청량한 쑥향기에 입에 침이 고였다.

요즘 개떡은 모양도 예쁘고 맛이 있지만, 원래 개떡은 모양새가 이상하거나 얼토당토않은 상황을 보고 '개떡 같다'라고 했듯이, 모양도 제멋대로며 맛이라곤 없는 게 일반적이었다.

50~60년대는 누구나 할 것 없이 먹고살기 힘들 때였다. 지난해의 곡식을 다 먹고, 새 곡식인 보리가 채 영글지 않아 먹을 것이 없는 5~6월경이 이른바 '보릿고개'였다. 게다가 한국전쟁으로 인해 국토가 황폐해지고 먹을 것이 더욱 귀해지자, 사람들이 허기를 채우기 위해 먹었던 것이 바로 보리개떡과 쑥개떡이었다.

이때 보리개떡은 보리쌀로 만든 것이 아니라, 보리쌀을 빻았을 때 나오는 등겨를 갈아서 만들었다. 쌀은 물론 보리쌀도 비싸서 그 껍질인 등겨를 갈아서 반죽을 해 먹었던 것이다. 등겨는 원래 돼지나 닭의 사료였는데 이것을 사람들이 먹었으니, 당시의 상황이 얼마나 절박했는지 짐작해볼 수 있다.

쑥개떡도 보리개떡과 별반 다르지 않다. 쑥은 3~4월에 나기 시작해서 5~6월이면 완전히 성장하기에 보릿고개와 그 시기가 맞아떨어진다. 양을 불리기 위해 개떡에 쑥을 더한 것이 다름아닌 쑥개떡이다.

요즘 시장 떡집에서 파는 개떡은 웰빙식품으로 쌀이나 보리등겨가 아닌 진짜 쌀가루로 만들고 여기에 보리쌀을 추가해서 보리개떡, 쑥가루를 넣어 쑥개떡을 만든 것이니 예전의 '개떡 같은' 떡과는 그 모양과 맛이 천양지차다.

등겨에 쑥을 섞은 것이 아닌 형수님이 손수 빚은 봄향기가 가득한 현대판 쑥개떡을 맛나게 먹었고, 올 때 또 한보따리 싸주어 가져왔다. 그런데 며칠 후 간식으로 그 떡을 먹다가 이전에 심은 임플란트 이빨 하나가 빠졌다.

씹다만 개떡과 함께 빠져나온 이빨을 보니 황당했다. 치과에 전화하니 와서 그냥 끼우면 된다며 별거아니라는 듯 아무때나 오라고 한다. 예약을 하고 나니 그제서야 안심이 되었다.

젊어서 어쭙잖은 단식을 두어번해서인지 아니면 치아관리를 잘못해서인지 필자는 평생을 치통으로 고생하고 있다. 엊그제 흔들거리던 윗앞니 두 개를 브릿지를 한 결과, 필자의 본래 이빨은 아래 앞니 3개뿐이고 나머지는 전부 인공치아다.

우리들은 행복한 삶의 조건으로 다섯 가지 복을 꼽아왔다. 유가 경전인 서경(書經) 홍범편(洪範篇)에서는 오복으로, 첫째 장수(壽), 둘째 부유함(富), 셋째 건강함(康寧), 넷째 덕 쌓기를 좋아할 것(攸好德), 마지막으로 제 명(命)대로 편안하게 죽는 것(考終命)을 꼽았다.

이 다섯 가지 복은 서로 인과관계가 있어서, 오래 사는건 좋지만 부유하며 건강하게 남에게 덕을 베풀며 살다 제명대로 편안한 죽음을 맞이해야 복된 삶이라는 것이다.

서경을 필두로 한 보통의 '생활오복(生活五福)'은 시대와 개인에 따라 변하지만, 이런 복을 누리기 위해서는 우선 건강해야 한다며 튼튼한 치아, 소화가 잘 되는 위장, 잘 보이는 눈, 잘 들리는 귀, 원활한 배변 등 소위 '신체오복(身體五福)'은 거의 변함이 없다.

옛부터 아름다운 여인을 절세가인이나 경국지색 등으로 표현했다. 그 중에는 꽃 같은 얼굴과 달 같은 자태로 비유한 화용월태(花容月態), 흰 피부와 꽃 같은 얼굴을 강조한 설부화용(雪膚花容)도 있다. 두보는 양귀비의 미모 가운데 특히 맑고 아름다운 눈동자와 희고 깨끗한 이를 이르는 명모호치(明眸皓齒)를 미인의 조건으로 꼽았다.

굴원은 미인이라면 붉은 입술과 하얀 이, 즉 '주순호치(朱脣皓齒)'를 갖추어야 하고, 칠보시(七步詩)로 유명한 조식(曺植, 192~232)은 현존하는 한시 가운데 여인의 아름다움을 가장 잘 묘사했다는 '낙신부(洛神賦)'에서 '丹脣外朗 皓齒內鮮(단순외랑 호치내선, 붉은 입술에서는 윤기가 나고 하얀 이가 입술 사이에서 살짝 드러나네)'라며 미녀의 조건으로 '단순호치(丹脣皓齒)'를 들었다.

이렇게 용모와 건강에도 중요한 치아가 벌써 다 빠져버린 필자는 심괄(沈括, 1031~1095)이 몽계필담(夢溪筆談)에서 '사람들의 입에 오르내리지 못하고 무시당하지나 않을까(不齒于人 불치우인)'하는 걱정은 없었으나, 초면인 사람을 대할 때는 신경이 써졌던 건 사실이다.

당나라 대문장가인 한유(韓愈, 768~824)는 약관의 나이에 급제해 서른 중반에는 주로 국자감에서 학생들을 가르쳤다. 이때 그는 유가사상 위주로 가르치며 도가와 불교를 배척했는데, 이 때문에 불교를 받드는 황실과 잦은 마찰을 일으켜 지방을 전전하게 되었다.

그는 '진학해(進學解)'라는 글에서 학업은 부지런해야 정진되고, 놀게 되면 황폐해진다고 강조한다. 형식은 제자와의 문답식으로 된 글이지만, 사실은 자문자답하는 내용이다.

이 글에 재능과 덕이 있는 스승이 황실에 밉보여 크게 등용되지 못한 것을 아는 제자들이 불만을 토로하는 내용이 있다. 선생님께서 가족을 돌보지 않아 겨울이 따뜻해도 아이들은 츕다고 울부짖고, 풍년이 들어도 사모님께서는 배고파 울었다면서 이렇게 항의한다. 선생님께서는 "머리가 벗겨지고 이가 빠져 죽을 때까지 좋은 일이 무엇이었습니까?(頭童齒豁 竟死何裨 두동치활 경사하비)"

여기서 늙었다는 구체적인 표현인 '머리는 갓난 아기처럼 벗겨지고 이는 빠져 훤하다'는 '두동치활(頭童齒豁)'이란 성어가 유래한다.

늙게되면 자연히 머리털과 치아는 빠져 볼품없게 된다. 이 나이 되도록 이렇다 해놓은 것은 없고 쓸데없이 나이만 먹고 있는 필자이니 세월이 야속할 따름이다.

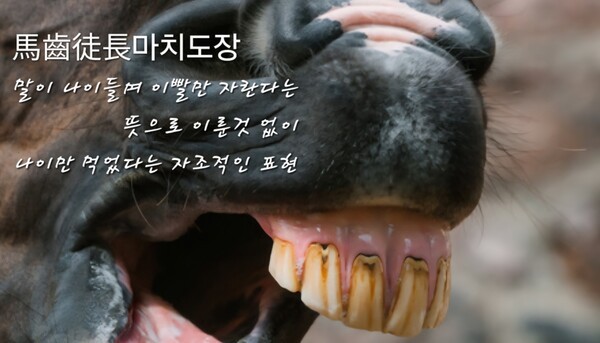

이런 경우 춘추 곡량전(春秋 穀梁傳)에서는 '말이 나이 들며 이빨만 자란다'는 뜻인 '마치도장(馬齒徒長)'이라는 성어로 '이렇다하게 이룬 것 없이 쓸데없이 나이만 먹었다'라는 자조적인 표현을 하고 있다.

그러나 무심한 세월에 늙어감을 한탄만 할것인가. 다산 정약용은 오히려 반대로 생각했다. 그는 '노인이라 유쾌한 일에 관한 시 여섯 수를 백향산(香山, 白居易)의 시체(詩體)를 본받아 짓다'(老人一快事六首效香山體)라는 제법 긴 제목의 시에서 이렇게 읊었다.

‘老人一快事 髮鬜良獨喜...平生拘曲人 乃今爲快士(노인일쾌사 발간량독희...평생구곡인 내금위쾌사/ 늙은이 한 가지 유쾌한 일은, 민둥머리가 참으로 유독 좋아라...평생을 풍습에 얽매이던 사람이, 이제야 쾌활한 선비가 되었네 그려)’

‘老人一快事 齒豁抑其次...快哉 醫書中 句去齒痛字(노인일쾌사 치활억기차...쾌재 의서중 구거치통자/ 늙은이 한 가지 유쾌한 일은 이가 없는게 또한 그 다음이라...유쾌하도다! 의서 중에서 치통이란 글자는 빼버려야겠구나)’

늙어 민둥머리가 되니 풍습에 얽매여 머리가꾸는 번거로움에서 해방되고, 이가 없으니 치통이 사라졌다며 오히려 늙음을 예찬한 것이다. 같은 일을 겪어도 생각하기 나름이다.

필자는 엊그제 치과에 가서 깨지고 흔들리던 앞니까지 수리(?)해서 신체오복의 하나를 다시 얻어 위의 소화력까지 강화시켰으며, 배변은 아직 원활하고, 그동안 미루던 백내장 수술만 하면 시력까지 회복될 것이다. 비록 현대 의술을 빌렸지만 이 나이에 오복 가운데 네 가지나 건졌으니, 잔귀먹은 청력 정도는 그냥 감수하며 살아가도 되겠다.

| 이형로는

동국대 철학과를 졸업했으며 대만대학 철학연구소와 교토대학 중국철학연구소에서 수학 후 대학 등에서 강의를 했다. 현재 덕수궁에서 근무하며 스스로를 '덕수궁 궁지기'라고 부른다. 저서로는 ‘궁지기가 들려주는 덕수궁 스토리’, ‘똥고집 궁지기가 들려주는 이야기’(2018년)에 이어 최근 ‘궁지기가 들려주는 꽃*나무의 별난이야기' 1~9권을 잇따라 펴냈으며 현재 10권을 준비중이다. 구산스님께 받은 '영봉(0峰)'과 미당 서정주 선생께 받은 '한골', 그리고 스스로 지은 '허우적(虛又寂)'이란 별명을 쓰고 있다. |